科普 你真的認識自己的聲音嗎?

日期:2017-08-09 01:27:26 發布者:本站

你是否有對著風扇“啊~~~”的經歷

好聽的顫音讓人忍不住高歌一曲

說到聲音,總有講不完的趣事兒。比如:當我們思考或者默讀的時候,腦中的聲音是誰的?

也許你之前都沒有思考過這個問題,現在靜下來聽一聽,當你在看這篇文章的時候,心里默讀的聲音是誰的?然后換一篇代入感比較強的小說,最好是有對話的那種,例如《福爾摩斯》系列,當你看到夏洛克和華生對話的時候,會不自覺地給他們配音嗎?這個聲音又是誰的?如果你剛好看過英劇《神探夏洛克》,會自然而然地配上卷福的聲音呢?當你在思考這些問題的時候,出現的聲音又是誰的?

思考完以上問題,是不是忍不住質問自己

我是誰?我在哪里?我在干嘛?

哈哈,多么有趣的現象

每個人的大腦中都存在很多意想不到的聲音

即使是你以為是自己的聲音

其實,不是自己真正的聲音

在你去KTV之前,你一直以為你的聲音就是你平時所聽到的那樣,或清脆或低沉,或輕快或緩慢。但是當你通過錄音或者話筒聽自己的聲音,你又會發現:“我的聲音怎么和平時的不一樣?” 這絕非個例。我們都會聽到自己說話,那為什么我們會覺得自己聲音的錄音聽起來這么奇怪?

對此,賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)佩雷爾曼醫學院的聽力科學中心主任Yale Cohen博士表示,這個原因很簡單:你說話時聽到自己的聲音是不同于別人所聽到的。事實上,人在錄音設備上聽到的聲音才是自己聲音聽起來的真正樣子。

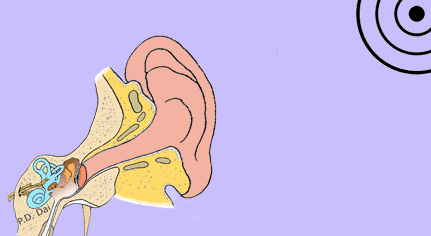

位于中耳的聽小骨(有三塊小骨頭)導致了自己聽到和別人聽到的聲音之間的差異。

聽小骨是人們處理噪聲的一種關鍵方式:鼓膜對聽小骨產生振動,然后經由這些骨頭把振動傳遞到耳蝸中(耳蝸是內耳中的一個螺旋狀結構)。耳蝸把來自外部世界的振動能量(噪聲)轉化為電能,這就是腦細胞如何相互通信。

把身體外的信息轉變成腦細胞可以“談論”的東西稱為轉導,而這負責產生人們所說的“聲音”。通過聽小骨的振動來處理聲學信息稱為骨傳導,而通過耳朵外部空氣的振動來處理聲學信息稱為氣傳導。在人說話時,大腦復合骨傳導和氣傳導來產生聲音的感覺。

當人在遇到聲刺激時,聽小骨會產生相應的微小振動,但自己說話的聲音總是聽起來很響亮(因為嘴巴非常接近耳朵),所以當人說話時,聽小骨振動的幅度就更大。這就會使聲音變得不清晰,導致自己錯誤地認為自己的聲音具有較低的音。

因此,你可能會發現,自己聲音的錄音會比你在說話時聽到自己的聲音要高得多。

但為什么很多時候,人們會厭惡聽到自己更高音的說話聲呢?Cohen博士解釋,這是由于人們自認為知道自己的聲音聽起來是什么樣子。

研究表明,人們會進行實時修正以保持自己聲音的完整性。例如,當人們聽到自己用麥克風的說話聲時,音調已經發生改變,人就會下意識地改變自己說話的方式,以抵消音調的變化。因此,人們認為自己聲音聽起來像是怎樣的這種基本認識導致了人們不適應自己的發聲。

人們通常基于周圍的信息,往往對自己說話的方式做出輕微的改變。例如,感知到自己占主導優勢,這也會讓人調整音調。

但聲音有一個方面幾乎不可能被改變,那就是說話的節奏。說話節奏是慢慢養成的,通常非常難以操縱。

雖然大多數人聽到自己聲音的錄音可能會很不自在,但那些經常聽到自己錄音的人(例如音樂家或廣播電臺主持人)最終可能會慢慢習慣這種音調差異。大腦會對聲音進行過濾、加工和解釋,讓人逐漸變得適應。

生活中,有人對自己的聲音很滿意,也有人會對自己的聲音產生厭惡,其實這是完全沒有必要的。正確認識自己的聲音,它是你與眾不同的記號,增強你的辨識度。就像《歡樂頌》中小包總的扮演者楊爍的“破鑼嗓子”,在某一時刻成為了“迷人低音炮”:

觀世界 享清聽

跟隨清聽聲學 正確認識聲音

體驗定向聲美學

打開生活的第一百零一種方式